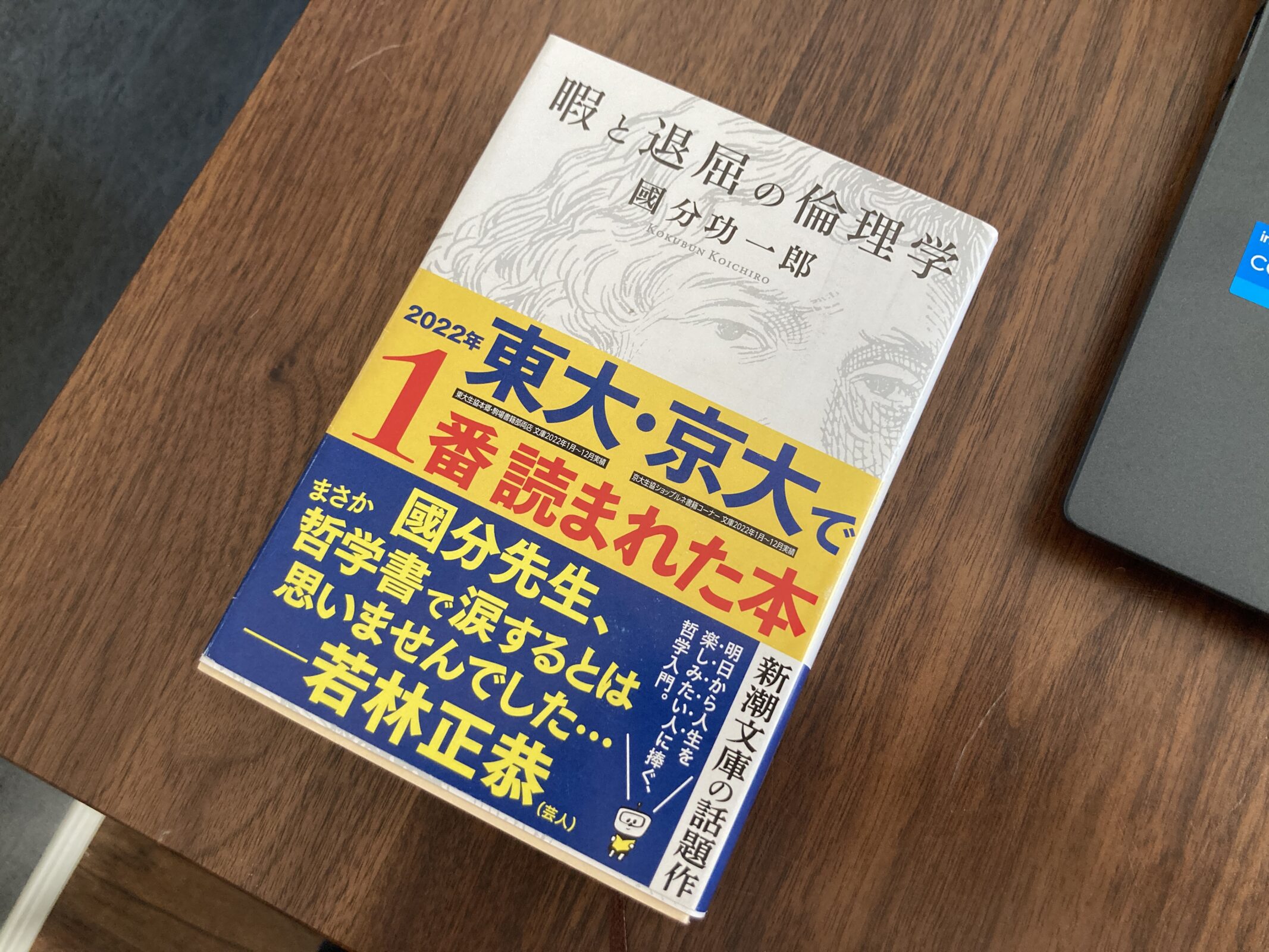

日本の哲学者である國分功一郎が書いた作品『暇と退屈の倫理学』を、数か月ほど前に読了した。本著は、現代社会が抱える気晴らしと退屈の問題について鋭く切り込んだ作品となっている。

単行本発刊の時点でベストセラーとして多くの読者に読まれていたそうだが、2021年末の文庫化以降、さらに世間に広く流通していき、2021年2月には東大・京大の生協で売り上げ1位を記録した。

そして「2022年、東大と京大で最も読まれた本」として各書店で平積みで置かれるなどさらに注目度が高まり、発行部数は14万部を超えているらしい。2万部以上売れれば大ヒットと呼ばれる出版業界において、14万部越えは大ヒットを超えたベストセラーに分類される快挙である。

なぜ私がこの本を読んだとかといえば、文庫の帯に書いてあったお笑い芸人オードリーの若林のコメント、「國分先生、まさか哲学書で涙するとは思いませんでした.…」に惹かれたわけではない。この帯のインパクトもなかなか強かったが、試しに手に取ってみて、暇と退屈というテーマが、長年自分が課題と感じていた事柄の解決において何らかのヒントをくれる予感があったからである。

その課題とは、自分自身の機械化だ。

今回のブログでは、『暇と退屈の倫理学』の感想について、私の人生の課題「自分自身の機械化」と絡めて書いていきたいと思う。

目次

機械になりたいと思っていた

私は昔、機械になりたいと強く願っていた時期がある。理由は、何かに思い悩むことから解放されたいという思いが強くあったからだ。当時ほどではないが、今でも機械になりたいと思うことはよくある。

私にとっての機械になるとはつまり、「こういう時はこうなる」という風に、世界の出来事に対する自分の態度や感情が定式化されることを示す。本書の内容で言えば、「とりさらわれること」「体系化されたシグナルによって、世界での在り方を決定付けられた動物となること」が、私にとっての機械化にあたる。

機械になれば、自分の態度や感情を自分で決める必要がなくなる。そういう反応のシグナルは機械化され、どう反応するのかはあらかじめ決定されているからだ。逆にいえば、機械化されていないと、世界の出来事に対する反応、つまりその世界における自分の在り方を、その事象に合わせて自分で考えて決断しなくてはいけない。

決断の誤りが怖かった

どういう決断であれば間違いではないのか? 当時、私はそれが本当に分からなかった。今思えば、そもそも本質的な意味での正解なんて世界には存在しないのだろうけど、私は決断を誤るのがとても怖かった。だから、とにかく正解が知りたいと願った。本質的に誤りでない選択とは何かを知りたがった。

それはつまり人間の本質を捉えるということで、機械化されるとは、その本質に沿って自動的に判断を下す人間に成るということを意味していた。

例えば、人間はお腹が空けば食事を摂る。食事という行動を取る。空腹感というシグナルに対して、食事を摂るという反応を返す。こんな具合に、私は自分を取り巻く全ての事象、つまり世界に対して機械化された存在になりたかった。

機械化によって、「どんな時にどう在るべきか」という基準が自分の中にインストールされ、自己基準に基づく判断をおこなう必要がなくなる。そういう状態を望んでいた。世界に対する自分の在り方について、その正解や不正解を思い悩むことを無くしたかった。

環世界が崩壊することへの恐れ

ではなぜ、私は思い悩むことを避けたかったのか。機械になり、思考を放棄したかったのか。つまるところ、世界から自己を否定されることを恐れていたからだったのではないかと思う。本書の内容に合わせて考えると、自分の環世界が崩壊することに対する恐れ、そして新たな環世界に順応できるかどうかの不安感情が起源となっていたのではないかと思える。

だから私は、第一形式と第三形式の退屈へ頻繁に逃げ込んだ。自分に何らかの役割を与えてくれるものを欲していて、その役目に自己を埋没させたかった。本書でいう「日々の仕事の奴隷になること」を望んでいた。

しかしその試みが良い結果に結びつくことはなかった。なぜなら、いくら機械になることを望んでも人間は思考を捨て切ることができないからだ。本書でもいわれているように、世界はサリエンシーだらけであり、そのサリエンシーに対して人間は必ず反応してしまう。(サリエンシーは端的に言えば刺激物のような意味)

しかも高い環世界移動能力によって、そのサリエンシーに慣れるための武器として「習慣」を獲得することもできる。

サリエンシーだらけの世界で機械になるのは無理

第一形式と第三形式の退屈に逃げ込むことはできても、その先に望んでいたような結果、つまり「機械になること」は叶わない。なぜなら世界はサリエンシーだらけであり、人間はそれに囲まれて生きているから。

刺激まみれの世界で正常な自分を維持するために、つまり生存のために、サリエンシーを克服する機能として習慣を獲得する能力を備えているからだ。機械になることはこの能力を根こそぎ捨て去ることを意味する。

機械になりたがっていた当時は気づかなかったが、やはりそんなことは不可能だ。ルソーがいう「自然人」があくまで理想として描かれていたように、機械になることも実現不可なものなのだと思う。

第二形式の退屈を生きるということ

では、どうすればいいのか? 機械になれないとして、私はどうやって思い悩む苦悩から自分を救済すればよいのか。ずっと考えてきた。今でも考えている。完全な解が見つかることはないだろうけど、本書を読み、その解の一部が見えた気がした。その一部とは本書の結論にある、第二形式の退屈を生きることだ。

本書のテーマは暇と退屈であり、私の長年のテーマである自分自身の機械化とは一見しただけでは結び付かないように思える。実際、本書を手に取ったとき、私自身のテーマの解決を少しは予感していたが、強く期待していたわけではなかった。

しかし、読み進めていくに連れて、私のテーマと重なる部分が多数あることに気付いた。私は退屈への恐れを自覚していなかったが読み進めるうちに、「確かに、暇を持て余して退屈している瞬間はある」と気づいた。日常を例にあげると、休日、何をすればいいのか分からないときがある。

そういうとき、精神的に快適な状態かといえばそうではなかった。「せっかくの休日なのにやることがない。有効に使わないと損をしてしまう」という焦燥感に駆られ、辛い気持ちのほうが強かった。

そういうとき私は、自分に仕事を与えて仕事を生み出すことで、暇や退屈から自分を遠ざけようとした。家事をする、家の中を片付ける、仕事の本を読む、副業に勤しむといった具合に。

この行動は本書でいうところの退屈の第一形式から逃れる行為にあたる。そして、私のテーマでいうところの「機械になること」にも該当する。「仕事の奴隷になること」と「機械になること」は同じだからだ。

つまり私は、機械になることを望みながら、暇と退屈の問題にも直面していたということになる。そのような繋がりを感じたことで、本書の結論である第二形式の退屈を生きることが、機械になりたいと願う気持ちの根底にある問題の解決にも効果を発揮してくれるのではないかと思った。

パーティという退屈

退屈の第二形式とはつまり、目の前の出来事に何となく退屈を感じている状態のことである。本書で紹介されたハイデッガーは、この退屈をパーティを例にとって説明した。

パーティでは、仲の良い友人たちと美味しいご飯を食べながら共通の話題についてアレコレと会話をする。それは楽しい時間であり、第一形式の退屈のように早く時間が過ぎて欲しいなどとは考えない。世界に放置されておらず、時間が鈍重に感じることもない。

しかし、後々冷静になって振り返ると、自分が退屈していたことに気付く。これが第二形式の退屈である。

第二形式の退屈で特徴的なのが、ここでは人間は余裕を持っているということだ。第一形式や第三形式は、余裕や余地がない。第一形式は世界に対して自分が放置された状態にあり、時間が鈍重に感じられ、何もかもが自分の思い通りにならないことで感じる退屈を意味する。

第三形式の退屈は何となく退屈であるという退屈の究極形で、人間はこの退屈から逃れるために様々な思索を巡らせる。

この第一形式と第三形式の退屈から逃れるためには、自分に仕事を与えることが効果的である。それはつまり、命令に従う奴隷になることである。ここで人間は命令を欲している。私が機械になりたいと言っていたのは、要は命令が欲しかったのであり、命令に従う奴隷になりたかったのだ。

世界から拒否されること、または無視されたり放置されることを避けるために、私は第一形式と第三形式の退屈に逃げ込み、何かの仕事の奴隷になろうとした。

仕事の奴隷になることは解決策にならない

しかし、先に書いた通りそれは上手くいかなかった。機械にはなることはできない。ルソーの描いた自然人が実現不可であるように。ルソーが自然人という概念を作り出したのは、自然人という究極的な理想を対照として置くことで、社会の状態を正しく理解するためであった。

私はここから、次のようなことを学ぶことができた。つまり、「私の中に機械になるという理想があるとして、それが現実的に叶わぬものだとしたら、それを追い求めるのではなく、だったらどうすべきなのか?を考えるべきだ」という教訓である。

私は、機械になることはできない。心をもった人間だからだ。世界の出来事に対して、完全に無関心でいることはできない。人間はそういう風にできている。

本書の結論で示された第二形式の退屈を生きるとはどういうことか。退屈の第二形式は、何かに際して退屈することを意味する。先の例で言えば、パーティという場に対して退屈する。

ではなぜパーティが行われているのか。退屈するにも関わらず、わざわざ行う理由は何か。答えは単純で、気晴らしのためである。第一形式の退屈では、気晴らしとは仕事を与えられることを意味していた。私が機械になりたいという思いから役割を求めていたことも、退屈に当てはめれば仕事という形で気晴らしをしようとしていたわけだ。

その点、第二形式の退屈は少し特殊で、退屈をはらう気晴らしのためにそれを行うが、実はそれ自体が気晴らしになっているという一見すると矛盾した構造を抱えている。パーティに行くと退屈するのに、実はパーティ自体が気晴らしになっているということだ。

第二形式の退屈を生きるために、贅沢を取り戻す

本書の結論には、この第二形式の退屈を如何に生きるべきかが、暇と退屈というテーマへの解として示されている。それはつまり、目の前の生に没入して生きることだ。著者は贅沢を取り戻すことと表現している。

「人はパンがなければ生きていけない。しかし、パンだけで生きるべきでもない。私たちはパンだけでなく、バラももとめよう。生きることはバラで飾られねばならない」

これは本文からの引用で、文庫本の裏帯にも書かれている文章だ。この文章に、結論のすべてが表現されているといってもいい。

パーティという気晴らしを楽しむことができなかったのは、パーティを楽しむだけの技量が自分自身になかったことに起因するのではないかと、本書では述べられている。

世界から渡されるあらゆる事象に対して、パーティの例でいえば目の前にある豪華な食事や、流れているだろう優雅な音楽について、これらを楽しむ技量が当人にあれば、パーティは退屈なものではなかったはずである、ということだ。

つまり、世界からの刺激に対して、受け取る側の感性が磨かれていることが、第二形式の退屈を凌ぐ手立てになりうるのではないか、という仮説である。

刺激を渡されると、それに対して習慣を獲得できていない人間は、思考を余儀なくされる。

ドゥルーズの<考えること>は、人間にとってあまり好まれるものではないと主張した。世界から刺激されて、仕方なく、どうすればいいのかを考えさせられているというわけである。それが嫌だから、習慣という能力を獲得する。刺激に体を慣らそうとする。

私はこの刺激を嫌がって機械になろうとしていた。考えることを放棄しようとしていたのである。ドゥルーズの論に従えれば、至極自然なことだと思う。

しかし、すべての刺激に習慣を獲得することは不可能だ。そもそも習慣化されると、人は退屈してしまう。

であれば、世界に対する感受性を磨き、第二形式の退屈を人間らしく生きることが、暇と退屈という課題に対する有効なアンサーとなるのではないか。

つまり、ただ生きるためにパンだけを食べるのではなく、よりよく生きるために、パンだけを食べることの暇と退屈に悩まされないために、バラをもとめていきていこうということである。

自分の容量を超えたものを受け取ること、余分なものを許容するという意味での「贅沢を取り戻そう」が、本書の結論だ。

機械になる夢は叶わなくても、新たな希望が見つかった

私は機械になることはできない。そして人間だから退屈してしまう。退屈を恐れて役割を求め、機械になろうとしてもそれは叶わない。袋小路である。

だが、退屈を楽しむことができれば、どうだろうか。目の前の生を味わう姿勢をもつことができれば、私は退屈から逃れることができる。それは機械になることと対極の思想だが、私の往年の課題が「考えることの放棄」であり「選択の誤りへの恐れ」なのだとしたら、実は、バラをもとめることが解決につながっているのかもしれない。

なぜなら、世界の刺激に対して考えを巡らせ、目の前の生を味わうことは、その事象に取りさらわれているということであり、人間のプログラムによって取りさらわれるその姿は、まさに人間を機械として捉えたときの自然な姿のように思えるからだ。

つまり、没入するということである。没入し、思考を放棄しようという思考を放棄した姿は、目の前の事象に最適化されていて機械的である。

だから私は、パンだけを食べていきていけるようにするのではなく、バラをもとめていく必要がある。目の前の生を楽しむ気概を、自分の中にもち、贅沢を恐れないことだ。

私にとってのバラを探し、そのバラを見つけることができたなら、それはきっととても幸福なことなのだと思う。私は機械になるという夢を叶えられないことを、本書を読んで学んだ。そして、その夢は叶わないとしても、幸福に生きていく道があることを知った。

機械化の夢には破れたが、新たな希望が見つかった。これからは、その希望を目指して生きていこうと思う。